エコキュートの魅力:最新価格情報をお届け!

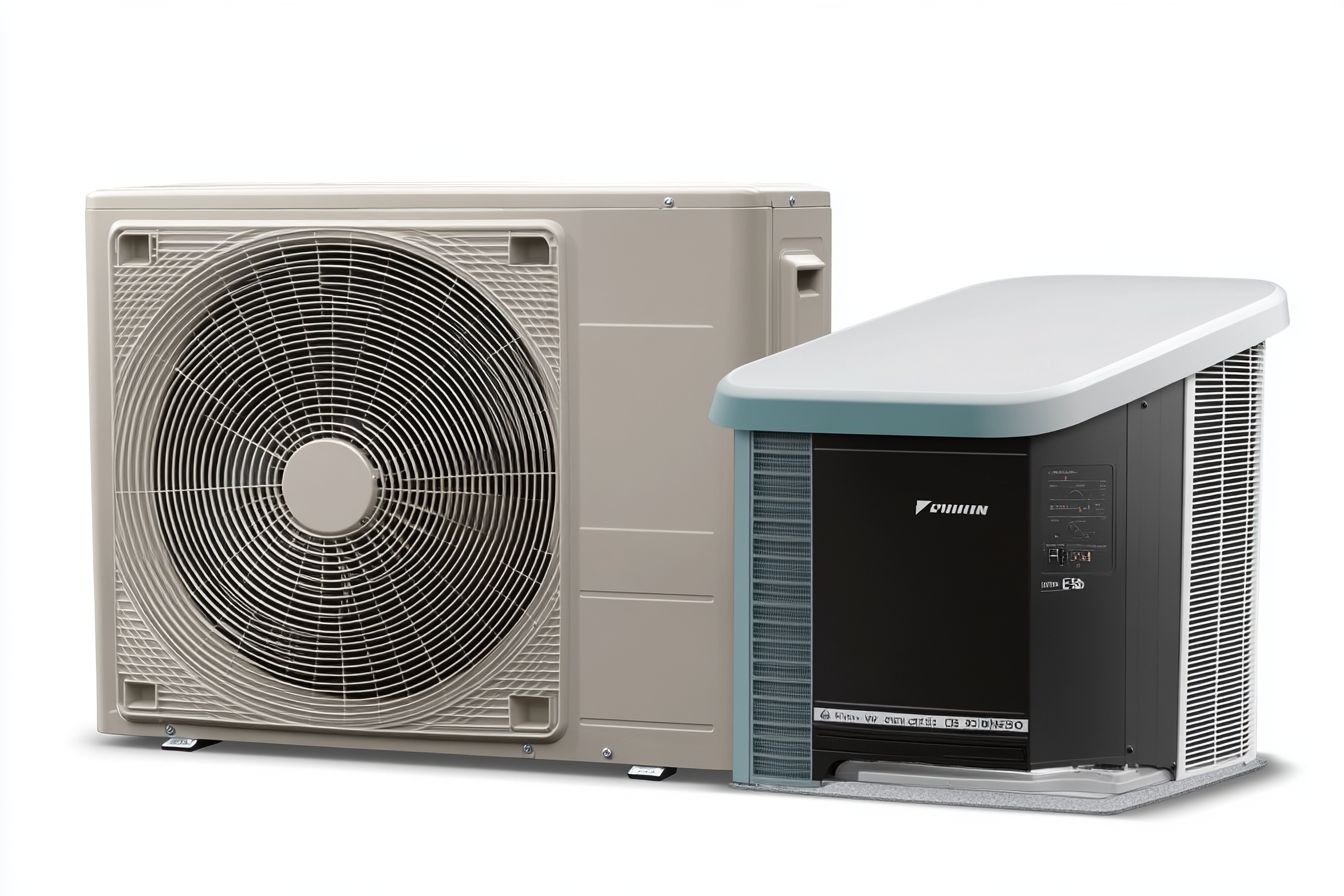

エコキュートは、環境にやさしく効率的な給湯システムとして注目を集めています。空気中の熱を利用して温水を作り出すこの革新的な技術は、多くの家庭で電気代の節約に貢献しています。本記事では、エコキュートの仕組みから最新の価格情報、そしてガス給湯器との比較まで、詳しく解説します。エコキュートの導入を検討している方々に役立つ情報を提供し、賢い選択のお手伝いをします。 エコキュートは、ヒートポンプ技術を利用した電気給湯システムです。空気中の熱を集めて、効率的にお湯を沸かします。主な特徴は以下の通りです: 1. 高効率:投入電力の3倍以上の熱エネルギーを生み出せます。

-

CO2排出量削減:従来のガス給湯器と比べて、CO2排出量を大幅に削減できます。

-

安全性:燃焼を伴わないため、火災のリスクが低くなります。

-

多機能:給湯だけでなく、床暖房にも利用可能です。

エコキュートは、コンプレッサーで冷媒を圧縮し、空気中の熱を吸収して水を温めます。この過程で使用する電力は、主に夜間の割安な電力を利用するため、経済的です。

電気代を大幅に節約できる理由

エコキュートが電気代の節約に貢献する理由は、主に以下の3点です:

-

高効率な熱交換:投入電力の3倍以上の熱エネルギーを生み出すため、エネルギー効率が非常に高くなります。

-

深夜電力の活用:主に夜間の割安な電力を利用して温水を作るため、電気代を抑えられます。

-

蓄熱タンクの活用:作られた温水は大容量の蓄熱タンクに貯められるため、昼間の電力使用を最小限に抑えられます。

これらの要因により、多くの家庭でガス給湯器と比べて年間の光熱費を20〜30%程度削減できるケースが報告されています。

エコキュートの最新価格帯と設置費用の目安

エコキュートの価格は、タンクの容量や機能によって大きく異なります。以下に、一般的な価格帯と設置費用の目安を示します:

| タンク容量 | 機器本体価格 | 設置工事費 | 合計費用の目安 |

|---|---|---|---|

| 370L | 50〜70万円 | 15〜25万円 | 65〜95万円 |

| 460L | 60〜80万円 | 15〜25万円 | 75〜105万円 |

| 550L | 70〜90万円 | 15〜25万円 | 85〜115万円 |

価格、料金、または費用の見積もりは、最新の情報に基づいていますが、時間とともに変更される可能性があります。財務上の決定を行う前に、独自の調査を行うことをお勧めします。

エコキュートの価格は、メーカーや機能、タンク容量によって大きく異なります。また、設置工事費用は、既存の給湯システムからの交換か新規設置かによっても変わってきます。さらに、地域や施工業者によっても価格差があるため、複数の見積もりを取ることをお勧めします。

ガス給湯器との比較:どちらがお得?

エコキュートとガス給湯器のどちらがお得かを判断するには、初期費用と運用コストの両方を考慮する必要があります。

-

初期費用:

-

エコキュート:65〜115万円程度

-

ガス給湯器:20〜40万円程度

-

-

運用コスト:

-

エコキュート:年間約4〜6万円

-

ガス給湯器:年間約8〜10万円

-

エコキュートは初期費用が高いものの、運用コストが低いため、長期的には経済的になる可能性が高いです。一般的に、10〜15年程度の使用でガス給湯器よりも総コストが低くなるケースが多いです。

導入前に知っておきたいポイントとメンテナンス方法

エコキュートを導入する前に、以下のポイントを確認しておくことをお勧めします:

-

設置スペース:屋外に専用の設置スペースが必要です。

-

電力契約:深夜電力を利用するため、電力会社との契約変更が必要になる場合があります。

-

水質:硬水地域では、定期的なメンテナンスが重要です。

-

騒音:ヒートポンプユニットから多少の運転音が発生します。

メンテナンスについては、以下の点に注意が必要です:

-

定期点検:年1回程度の専門業者による点検をお勧めします。

-

フィルター清掃:3〜6ヶ月に1回程度、エアフィルターの清掃が必要です。

-

タンク内の清掃:3〜5年に1回程度、タンク内の清掃を行うことで、効率を維持できます。

-

部品交換:10年程度使用すると、ポンプやバルブなどの部品交換が必要になる場合があります。

日本におけるエコキュートの普及状況と将来展望

日本では、エコキュートの普及が着実に進んでいます。2020年時点で、累計出荷台数が700万台を超えており、新築住宅を中心に導入が進んでいます。将来的には、以下のような展望が考えられます:

-

技術革新:さらなる効率向上や小型化が進むことで、より多くの家庭での導入が期待されます。

-

再生可能エネルギーとの連携:太陽光発電などとの組み合わせにより、さらなる環境負荷の低減が可能になります。

-

スマートホーム化:IoT技術との連携により、より効率的な運用が可能になるでしょう。

-

補助金制度の拡充:政府や自治体による導入支援策の拡充により、普及がさらに加速する可能性があります。